ファミリーマートの移動コンビニ「ファミマ号」、9月30日から営業開始

2011/09/30 06:47

[ファミリーマート(8028)]は2011年9月29日、常温・定温(16-20度)・冷蔵(3-8度)・冷凍(マイナス24度以下)の4温度帯の販売設備を搭載した移動コンビニ「ファミマ号」の営業を、同年9月30日から開始すると発表した。それぞれの温度帯設備では、加工食品・菓子・日用品など(常温)、おむすび・寿司・弁当(定温)、サラダ・スパゲティ・日配食品など(冷蔵)、アイス・冷凍食品など(冷凍)を販売していくことになる(【発表リリース】)。

[ファミリーマート(8028)]は2011年9月29日、常温・定温(16-20度)・冷蔵(3-8度)・冷凍(マイナス24度以下)の4温度帯の販売設備を搭載した移動コンビニ「ファミマ号」の営業を、同年9月30日から開始すると発表した。それぞれの温度帯設備では、加工食品・菓子・日用品など(常温)、おむすび・寿司・弁当(定温)、サラダ・スパゲティ・日配食品など(冷蔵)、アイス・冷凍食品など(冷凍)を販売していくことになる(【発表リリース】)。

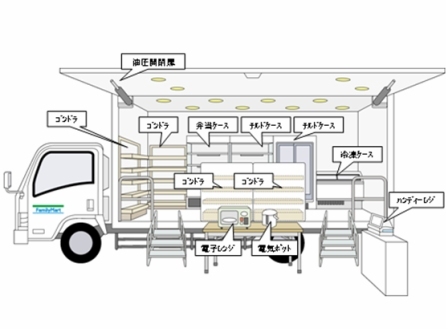

↑ 移動コンビニ「ファミマ号」

↑ 「ファミマ」号の各種什器配置図(以前のリリースより再録)

「ファミマ号」は東日本大震災の被災地支援や買い物不便地域での買い物支援などを目的に導入される「移動コンビニ」。主な特徴は次の通り。

●使用車両

3トントラック(am/pm配送車を改造)

●主な特徴

・常温、定温(16-20度)、冷蔵(3-8度)、冷凍(マイナス24度以下)の4温度帯の販売設備、ホットウォーマー(飲料用)を搭載

・専用の発電機を搭載しているため、停電地域でも営業が可能

・電子レンジ、電気ポット、手洗い場を搭載

・お買い物のしやすさを考慮し、出入り口となる昇降ステップを2箇所設置

・昇降ステップに手すりを取り付け、乗り降りの負担を軽減

・リフトアップ式の開閉扉を採用することで、屋根としても活用が可能

●主な取り扱い商品・商品数

おむすび、弁当、パンなどの中食商品、カップ麺、調味料などの加工食品、洗剤、乾電池などの日用雑貨など、約300種類

●会計方法

ハンディレジ(2台) ※現金のみの会計で、ファミマTカードは利用不可

●付帯設備

手洗い台1台、電子レンジ1台、電気ポット1台など

3トントラック(am/pm配送車を改造)

●主な特徴

・常温、定温(16-20度)、冷蔵(3-8度)、冷凍(マイナス24度以下)の4温度帯の販売設備、ホットウォーマー(飲料用)を搭載

・専用の発電機を搭載しているため、停電地域でも営業が可能

・電子レンジ、電気ポット、手洗い場を搭載

・お買い物のしやすさを考慮し、出入り口となる昇降ステップを2箇所設置

・昇降ステップに手すりを取り付け、乗り降りの負担を軽減

・リフトアップ式の開閉扉を採用することで、屋根としても活用が可能

●主な取り扱い商品・商品数

おむすび、弁当、パンなどの中食商品、カップ麺、調味料などの加工食品、洗剤、乾電池などの日用雑貨など、約300種類

●会計方法

ハンディレジ(2台) ※現金のみの会計で、ファミマTカードは利用不可

●付帯設備

手洗い台1台、電子レンジ1台、電気ポット1台など

「ファミマ号」は2011年10月末までに合計3台を導入し、東北地方各地の被災地や買い物不便地域での営業を予定している。営業開始の9月30日では10時30分-12時00分まで介護老人保健施設「はまなすの丘」駐車場(宮城県気仙沼市本吉町外尾25番地、近辺には20世帯ほどの仮設住宅あり)、12時30分-15時00分まで気仙沼市立小泉中学校駐車場(宮城県気仙沼市本吉町平貝123、近辺には90世帯ほどの仮設住宅あり)にて営業が行われる。その後、仙台市の直営店を基点とし、週2回(水曜・金曜、予定)のスケジュールで販売が行われる予定。

震災直後は緊急事態ということもあり、付け焼き刃的なところも多かった移動販売車両だが、「ファミマ号」は震災による被災地への支援も含めた「買い物が不便な地域」のカバーという目的のもと、常設的な「システム」の稼働となり、注目に値する。事前の行政からの販売許可が必要になるものの、機動力の高さ・柔軟性を持つ「販売機動部隊」の常設としての観点では注目すべき動き。

一方で移動販売車の運用上の問題(降雨など販売時に生じる各種アクシデントへの対応)や、高齢者への対策(すでに昇降ステップに手すりを取り付けてあるが、将来的にはさらなる改善の検討が求められる)、コンビニで買い物をする際に必要となるお金へのサポート(具体的にはATM。現行では現金のみしか支払い手段が使えないため、必要性は高い。これについては別会社だがセブン銀行が【セブン銀行、被災地支援として移動型ATMサービスの運用開始】などの動きを見せている)、そして移動販売車のスタッフや販売物品の配置入れ替えといった「商品流通」上の仕組みの構築(今件リリースを読み説く限り、直営店を基点として運用するようだ)など、今後本格的な稼働を果たす中で解決・改善していかねばならない課題は少なくない。

一方で移動販売車の運用上の問題(降雨など販売時に生じる各種アクシデントへの対応)や、高齢者への対策(すでに昇降ステップに手すりを取り付けてあるが、将来的にはさらなる改善の検討が求められる)、コンビニで買い物をする際に必要となるお金へのサポート(具体的にはATM。現行では現金のみしか支払い手段が使えないため、必要性は高い。これについては別会社だがセブン銀行が【セブン銀行、被災地支援として移動型ATMサービスの運用開始】などの動きを見せている)、そして移動販売車のスタッフや販売物品の配置入れ替えといった「商品流通」上の仕組みの構築(今件リリースを読み説く限り、直営店を基点として運用するようだ)など、今後本格的な稼働を果たす中で解決・改善していかねばならない課題は少なくない。今回の震災で「非常時のコンビニの展開」が有益なことが証明された。そして今後「買い物弱者」が増加していくのは、社会構造の動きを見れば疑うべくもない。それに伴い、移動販売車の需要も確実に増加する。今回の実働を皮切りに試行錯誤を繰り返す形で改善を続けながら、このタイプの新サービスはファミリーマートだけでなく、他のコンビニでも(あるいはスタイルを変えることになるだろうが)行われるに違いない。

スポンサードリンク

関連記事

最新情報をRSSで購読

最新情報をRSSで購読